小学2年生の娘が最近始めた「すらら」というオンライン教材は、知的障害があっても学ぶことが多い教材です。

漢字や計算といった勉強的なことばかりではないんですよね。

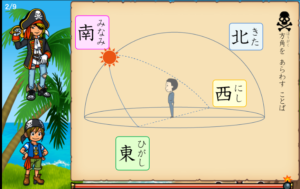

カレンダーの読み方や東西南北の考え方など、日常生活で使うようなことも学べるんですね。

親が

と思うことも分かりやすく噛み砕いて教えてくれるので助かってます!

が!どんなに絵や言葉で分かりやすく解説してもらっても、発達凹凸があると今の段階で理解できない問題ってやっぱりあります。

たとえば「方角」についての解説を聞いても、初めて聞いたことがあることもあって全然訳がわからない様子でした。

それもそのはず、ASDやLDなどの発達障害がある人は、定型発達の人よりも視覚認知能力が低い場合が多いといわれています。

「方角分からないんだから地図読めないね」で終わりたくないので、すららを活用してみることに。

すららは知的障害の子には使いにくい?

「しかくにんち」って何だ?って感じですよね。

目で見たものの色や形を認識し、脳にその記憶を留めておく力

下のグラフを見ると、知的障害は視覚認知能力の低さが目立ちますよね。

-300x166.png)

※「各種の発達障害の発達プロフィール(生活年齢10歳の場合)」

発達障害についての著書を多数執筆している星野仁彦氏による研究レポートより抜粋

娘のWISC-IVの検査結果を見ても、処理速度が異様に低い。処理速度というのは、「目に入った情報を速く正確に理解する力」!

なので娘も視覚認知能力が低いということになるんでしょう。

↑すららの方角の説明シーン

こんな風に立体的な解説動画になると、少し分かりづらそうでした。

でもこの教え方じゃ根本的に方角を理解したとはいえないですよね~。

じゃあ地図で北が上じゃない時はどう説明するの?ってなりますし。

ちなみに、私自身も北が上じゃないと混乱するタイプで、グーグルマップを見るときスマホをぐるぐる回さないとどっちの方向に向かって進んでいるかわからなくなります。笑

直感的にピンとくる人が羨ましいです。

すららのまとめプリントがわかりやすい

娘に方角の意味を分からせることは今の時点では難しい。(ていうか今後も分かる日がくるのかも怪しいけど・・・)

でも完全に分かってなくても道を覚えさせる方法はあるんじゃないか?と思えるつぶやきを発見しました。

発達障害の人が地図を覚えられない、現在地点がわからない、地図の読み方がわからない、方角がわからない・・・みたいなことをよく聞く。

多分「逐次処理」として道を覚えた方が楽な人が多いと思う。 pic.twitter.com/Nc7LAZSa0b— NEI💫Autism Delivering Hyper Development (@NEI_STAGE) 2019年1月19日

逐次処理は順次処理ともいって、指示された順番通りに処理を実行すること。

プログラミング言語でよく使われる用語です。

地図上で道すじをたどるよりも、文章や音声で次を右、その次を左と示した方が断然分かりやすい人がいるということです。

WISC-IVの言語理解が凸の娘には、絶対逐次処理の方が分かりやすいにちがいない!

最近音声で「100メートル先右です」って言ってくれるナビは、方向音痴の人以外に多くの知的障害の人にとってかなり助かるってことです!

↑は、すららのまとめプリント。

方角の向きを覚える第一段階としては取りかかりやすくて、よく理解していました。

娘は立体的な図よりも、平面図や補助に音声を使ったやり方が合ってるということがすららの学習を通じて分かりました。

娘が小学2年生から始めたオンライン教材の「すらら」は、知的障碍児向けに集中しやすいように工夫されています。

- 入会月の月謝は日割り計算

- 退会は当月から可能

- 休会・再開も自由にできる

- 申し込んだら即日受講可能

続けられるか不安だし…という方でも休会も退会もネットから簡単にできるので、お試しで

1ヶ月から気軽にお試しくださいね。